政·在看丨陕西护“宝”攻略,让文物“活”起来!

习近平总书记关于文物工作的重要论述,科学回答了事关文物事业长远发展的一系列重大问题,为做好新时代文物工作提供了根本遵循。陕西是“天然历史博物馆”,红色资源丰富,总书记三次来陕西考察都对文物工作提出明确要求。

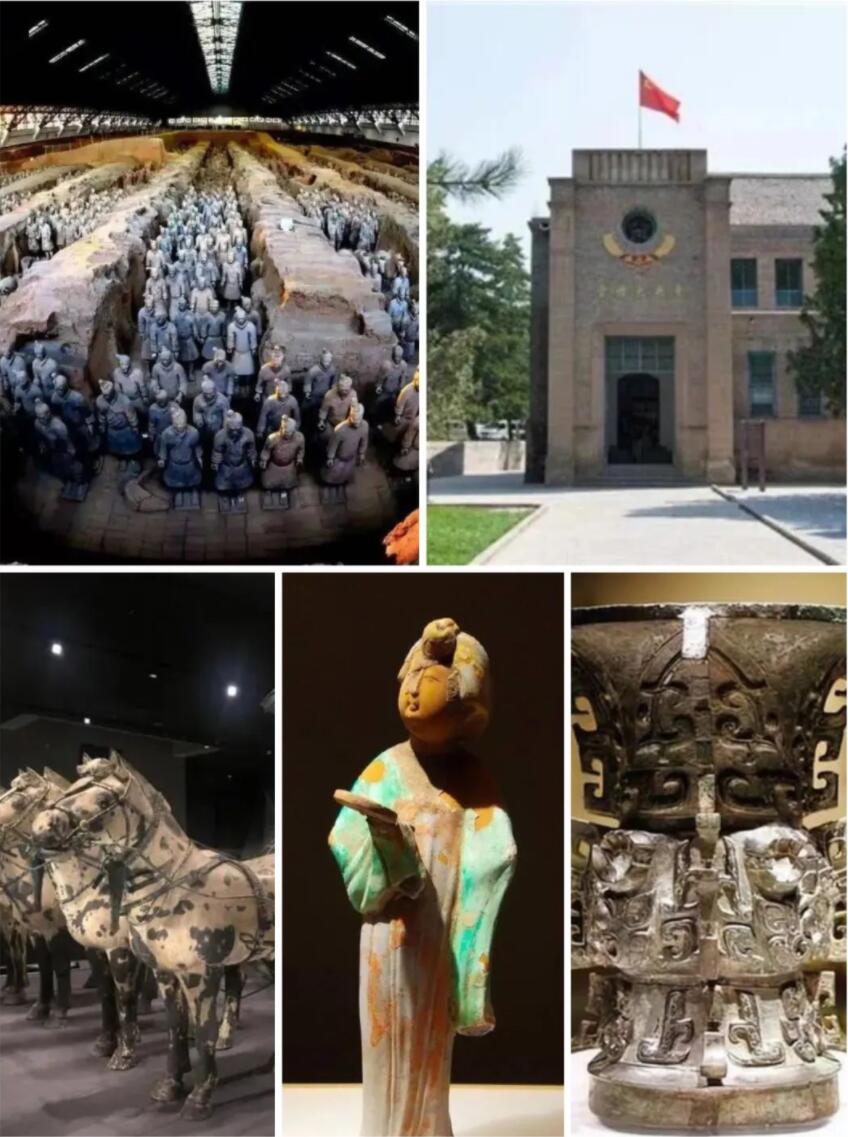

2015年,习近平总书记在陕西考察时指出,陕西是“天然历史博物馆”,文物点密度大、数量多、等级高,是中华民族的宝贵财富,要保护好文物,让人们通过文物承载的历史信息,记得起历史沧桑,看得见岁月流痕,留得住文化根脉。

2015年,习近平在考察西安市博物院时强调,一个博物院就是一所大学校。要把凝结着中华民族传统文化的文物保护好、管理好,同时加强研究和利用,让历史说话,让文物说话,在传承祖先的成就和光荣、增强民族自尊和自信的同时,谨记历史的挫折和教训,以少走弯路、更好前进。

2020年4月,习近平在陕西考察时强调,陕西是中华民族和华夏文明重要发祥地之一。要加大文物保护力度,弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,培育社会主义核心价值观,加强公共文化产品和服务供给,更好满足人民群众精神文化生活需要。

2021年9月,习近平总书记在陕西考察时来到杨家沟革命旧址,追忆革命历史,缅怀革命先辈丰功伟绩。他多次强调,要用好红色资源,传承好红色基因。

2021年9月,在绥德县非物质文化遗产陈列馆,习近平总书记指出,民间艺术是中华民族的宝贵财富,保护好、传承好、利用好老祖宗留下来的这些宝贝,对延续历史文脉、建设社会主义文化强国具有重要意义。

9月22日,全省文物工作会议在西安召开。陕视君了解到,此次会议规格较高,省委书记刘国中、省长赵一德、文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群共同出席。

刘国中在会上对新时代陕西文物工作提出了一系列要求,要求陕西全面增强文物防护能力,严格监管涉文物项目,保持严打文物犯罪高压态势,坚决守牢安全底线。抓好研究阐释,搞好考古学科建设,深度参与中华文明探源工程。加强文物活态展示,深化文旅融合和文物交流合作,让更多文物活起来。同时要把革命文物保护好、管理好、运用好,更好激发干部群众紧跟总书记、奋进新征程的精神力量。

李群对新时代陕西文物充分肯定。他说,中国的文物事业踏上了向文物保护利用强国进军的新征程。陕西作为文物大省,有能力也有条件抓住机遇、乘势而上,推动文物事业实现新的更大发展,为全国文物工作和中华优秀传统文化保护传承提供更多“陕西经验”。

陕西

|让文物“活”起来

陕西是中华民族和华夏文明重要发祥地之一。习近平总书记的嘱托,引领着陕西的文物工作高质量发展。近年来,陕西文物事业在摸清守好文物“家底”的同时,坚守文物安全底线,创新文物保护模式;通过网络科技、生态修复等方式,让承载着中华文明密码的“国宝”焕发新光彩;不断推动文物保护“走出去”,成为促进国际合作、推动交流互鉴的“金色名片”。

文化遗产保护利用全面加强

《黄帝陵保护规划》《秦始皇陵保护规划》编制基本完成,黄帝陵文化园区、奏始皇帝陵博物院、西安碑林博物馆改造提升等重要文化标识项目建设加速推进。延安市创建全国首个“革命文物园家文物保中利用示范区”,延安宝塔的精神标识作用不断强化。公布实施《长城国家文化公园(陕西段)建设保护规划》,编制完成《陕西省黄河流域文物保护展示利用规划》,全省10个市82个县区1134处省级以上文物保护单位纳入规划。实施潼关古城、西岳庙等30多项保护修缮项目,推动黄河文化遗产保护传承弘扬。国家考古遗址公园建成开放4处、立项8处,位居全国第一。陕西世界文化遗产名录及预备名单的遗产点达到42处。18处55个大遗址列入国家“十四五”专项规划。实施大明宫遗址、乾陵、西汉帝陵等50余项大遗址保护展示项目。

文物保护能力全面提高

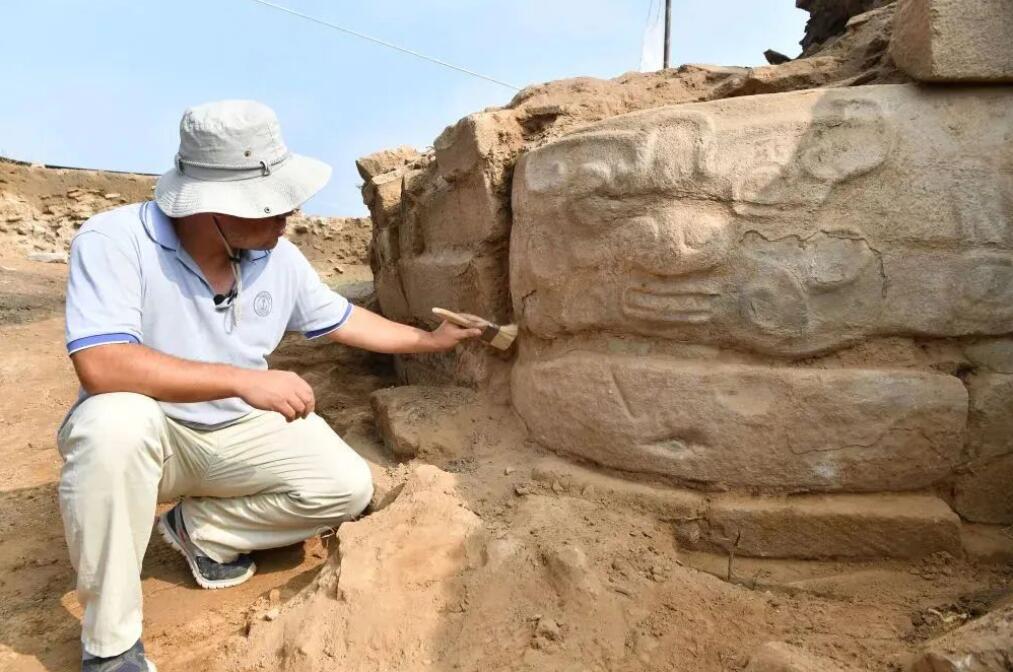

522家收藏单位的774万余件(套)国有可移动文物进入全国文物清单。完成130处180个省级以上文物保护单位保护区划地形图等信息测绘工作。国、省、市县文物保护单位分别增长15%、35%、40%。石峁、杨官寨、芦山峁、太平遗址等为中华文明探源工程提供了经验。累计23项考古成果入选国家十大考古新发现,石峁遗址入选世界十大考古发现。成立陕西省“文物保护科技联盟”“黄河文化遗产研究中心”“石窟寺保护研究中心”,建成50余个文物修复室、科研工作站,制订10项文物保护行业标准。发起成立西北五省(区)“丝绸之路文化遗产保护工匠联盟”,发挥5个国家级文物保护重点科研基地作用,开展150余项文物科技保护课题。“秦兵马俑考古发掘现场保护研究”获国家科技进步二等奖。

文物管控能力持续增强

出合陕西省《群众文物保护员管理办法》,群众文保员突破8000人,群防群治网络逐步形成。全省文管所总数达到223个,173处文物保护单位设立派出所或警务室,建成全省文物安全监管平台。建成全国首个文物消防安全训练中心。出台《文物建筑消防安全评估规范》,实施安防工程530项,建成微型消防站117个。文物安全责任人公告公示制度在全国、省级重点文物保护单位和博物馆单位的覆盖率分别达到96%、92%和100%。严厉查处破坏秦咸阳城遗址等违法建设案件。全国文物犯罪信息中心和被盗文物信息发布平台落户陕西,成功追索唐代手抄佛经等被盗国家级一级文物。连年开展”鹰”系列打击文物犯罪专项行动,追缴涉案文物2.8万件。

公共文化服务水平有效提升

博物馆数量10年增长40%。9个展览获全国博物馆“十大”陈列展览精品奖。成立全国首家博物馆教育联盟,年均举办“六进入”活动上万场次。完成60余项文物数字化保护展示利用项目,建成143家博物馆数字化网络虚拟馆。宜君“文物旅游+扶贫”精准脱贫模式获评“全国民生示范工程”。68个县区列入革命文物保护利用片区分县名单。《陕西革命旧址云上展》《延安·延安》短视频入选全国革命文物保护利用十佳案例。

积极促进文明交流互鉴

成立“丝绸之路考古合作研究中心”,陕西考古研究院、西北大学与乌兹别克斯坦等中亚3国开展联合考古。积极参与亚欧文化遗产保护活动,缅甸蒲甘他冰瑜寺、尼泊尔王宫等援外文保工程取得良好成效,公输堂、茂陵石刻保护项目列入中法第四次高级别人文交流机制。与50余个国家和地区合作举办103个主题文物出入境展览。以秦兵马俑为代表的文物外展精品工程成为配合国家外事活动和文化交流的重要内容。连续六届承办“合湾历史教师中华文化研习营”活动,《盛世壁藏一一唐代壁画文化特展》在港澳台高校反响热烈。

文物治理能力和治理水平不断提升

修订《陕西省秦始皇帝陵保护条例》等8部条例,编制省级以上文物保护单位保护规划100余项。争取中央财政46.72亿元、省级财政31.83亿元用于文博事业。西安投入120亿元用于丝绸之路文化遗产保护,延安投入104亿元整治革命旧址保护环境。全省各市以及86个县(区)文物行政管理部门加挂文物局牌子,省、市考古机构增加事业编制171名。

陕西护“宝”

|踏上新征程

今天的西安,雁塔晨钟鸣,骊山晚照远。历史文物与现代空间,在这里相融共生。如今,漫步在西安城墙,可以近距离感受剪纸、皮影等非物质文化遗产,不时听到婉转的胡琴声和高亢的秦腔。城墙内侧的顺城巷里,则是现代充满时尚气息的咖啡馆和创意潮品店。

目前,西安市有博物馆158座,平均每8.25万人拥有一座,远高于全国平均水平。依托西安城墙打造南门入城式,依托华清宫遗址推出“长恨歌”实景演出,依托大雁塔打造大唐不夜城精品景区,西安的古都寻根之旅更让文化经济全天候走入到社会运行中来。西安的“周秦汉唐”主题博物馆群、延安的中国革命博物馆城等陕西“博物馆之城”建设重点项目,让文物更深入地融入百姓生活中。

未来,陕西将科学规划、加强统筹,推动不可移动文物纳入国土空间规划“一张图”实施。加快长城、长征、黄河等国家文化公园建设。推进黄帝陵文化园区、秦始皇帝陵博物院、西安碑林博物馆等重要文化标识项目改造提升,创建延安革命文物国家文物保护利用示范区。

推动陕西历史博物馆秦汉分馆、西安碑林博物馆改扩建工程、宝鸡博物馆城、延安中国革命博物馆城等项目建设。深化文物价值阐释,推进“一带一路”文化遗产交流合作和申遗工作,拓展中外联合考古和文物保护修复合作,促进文明交流互鉴。

聚焦“中华文明探源工程”“河套地区聚落与社会”等重大考古科研课题,开展杨官寨、石峁、太平遗址以及周秦汉唐都城遗址与帝王陵园遗址等考古学研究,揭示中华文明多元一体的历史发展脉络。全面深化文物保护利用改革,积极破解制约文物章业发展的瓶颈间题。加大文物执法力度。加强人才工作,构建与文物资源、工作任务相匹配的管理机构和专业队伍。加大文物科技投入力度,推广成熟适用技术,打造文物保护典范和研究高地。

从国宝中,寻源溯根,唤醒共同的记忆与情感;从国宝中,触摸未来,用文明之钥开启美好生活之门。发掘、保护、传承中华文明之美,陕西护“宝”,已经踏上新征程。

* 声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:huangdiling2024@163.com

无障碍阅读

无障碍阅读 长者模式

长者模式